2型糖尿病の原因:遺伝的要因から環境要因まで

2型糖尿病は、遺伝と環境の双方が影響を与える複雑な疾患であり、主にインスリンの不足と体の細胞におけるインスリンへの反応の鈍感さが直接的な原因とされています。

インスリンは血糖値を調節する重要なホルモンで、その不足や働きの障害は血糖管理に直接的な影響を及ぼします。一方で、遺伝的要素も疾患の発症に大きく寄与しており、特定の遺伝子変異は2型糖尿病のリスクを高めることが知られています。加えて、不健康な食生活、運動不足、肥満、心理的ストレスなどの生活習慣も糖尿病の発症リスクを上昇させることが広く認識されています。

これらの要因は、インスリンの効果を低下させることによって、疾患の発症に直結します。

2型糖尿病の直接的な発症原因は「インスリンの不足と鈍感」

2型糖尿病は、多因子疾患であり、遺伝的素因と環境的要因が複雑に絡み合い発症すると考えられています。現段階において、2型糖尿病の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、発症に至る直接的な原因として、以下の2点が挙げられます。

1. 不足(インスリン分泌障害)

インスリンは、膵臓(すいぞう)のβ細胞から分泌されるホルモンであり、血糖値を下げる作用を有します。2型糖尿病患者では、インスリン分泌量の減少、インスリン分泌速度の低下、あるいはインスリン脈拍異常などのインスリン分泌障害が認められます。

2. 鈍感(インスリン抵抗性)

インスリン抵抗性とは、インスリンの効きが悪くなる状態を指します。インスリンの標的細胞におけるインスリンシグナル伝達系の障害により、インスリンの作用が減弱します。2型糖尿病患者では、インスリン抵抗性の亢進が認められ、グルカゴンの作用亢進、アディポネクチンなどのインスリン作動促進物質の分泌低下などがこれに付随します。

- インスリンが細胞にうまく取り込まれない

- インスリンの信号伝達系が障害されている

- インスリンの標的となるタンパク質の機能が低下している

2型糖尿病の原因・遺伝的要因

2型糖尿病の発症において、遺伝的要因が重要な役割を果たしていることが近年の研究で明らかになっています。特に、KCNQ1遺伝子の変異は日本人をはじめとする多くの民族で2型糖尿病との関連が指摘されており、この遺伝子が糖尿病の発症リスクに大きく関与していることが示されています。

KCNQ1遺伝子が2型糖尿病の発症に関わっている

KCNQ1遺伝子とは、私たちの体にある特定のタンパク質を作るための「設計図」です。このタンパク質は、主に心臓で働き、心臓のリズムを整えるのに役立っています。驚くことに、この遺伝子は、インスリンという血糖値を下げるホルモンの働きにも影響を与えることが分かっています。

研究によると、日本人の2型糖尿病の発症には、KCNQ1遺伝子内の特定の部分(SNPと呼ばれる)が関係していることがわかっています。特に「rs2237892」という部分が、インスリン分泌の障害に関連しています。つまり、この部分に変異がある人は、インスリンをうまく作ることができず、結果として2型糖尿病になりやすいと考えられるのです。

KCNQ1遺伝子の特定のSNPと、2型糖尿病との関連を示す統計データを、表形式でまとめました。この表は、引用した研究結果をもとに作成しています。

| SNP | P値 | オッズ比 (OR) | 95%信頼区間 (CI) | 集団 |

|---|---|---|---|---|

| rs2237892 | 6.7 x 10^(-13) | 1.49 | 日本 | |

| rs2237892 (メタ分析) | 1.7 x 10^(-42) | 1.4 | 1.34-1.47 | 複数の集団 |

| rs2283228 | 3.1 x 10^(-12) | 1.26 | 1.18-1.34 | 日本 |

| rs2237895 | 7.3 x 10^(-9) | 1.32 | 1.20-1.45 | 日本 |

| rs2237897 | 6.8 x 10^(-13) | 1.41 | 1.29-1.55 | 日本 |

この表は、KCNQ1遺伝子内のSNPが2型糖尿病とどの程度強く関連しているかを示すためのものです。特にrs2237892 SNPのメタ分析におけるP値(1.7 x 10^(-42))とオッズ比(1.40)は、複数の集団にわたるこの遺伝子変異と2型糖尿病との強い関連性を示しています。

これらの統計データから、KCNQ1遺伝子の変異が2型糖尿病のリスクに大きく寄与していることが分かります。特に、オッズ比は特定のSNPが持つ疾患リスクの増加度合いを示しており、これらのSNPを持つ人々は、持たない人々に比べて2型糖尿病になるリスクが高いことを意味します。

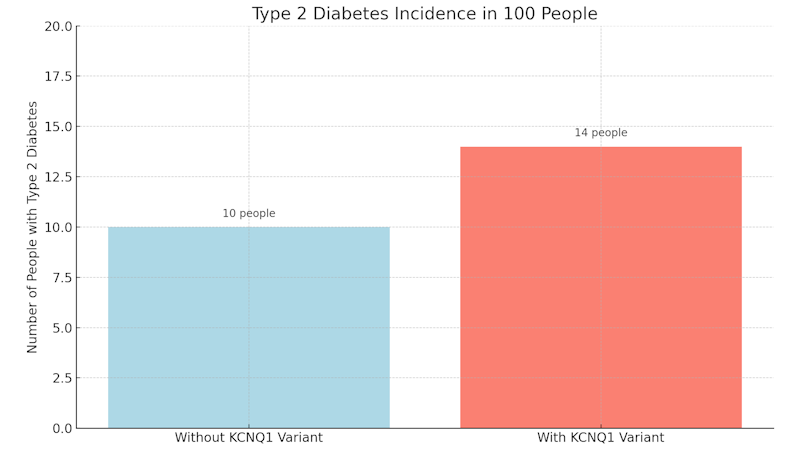

仮に違い(変異)がない人のグループにおいて100人中10人(10%)が2型糖尿病になるとした場合、KCNQ1遺伝子の特定の変異(違い)を持つ人のグループでは、糖尿病になる割合がそれよりも約40%高くなることを示しています。この場合、違いがある人の糖尿病になる割合は、約14%(正確な計算には他の要因が関わるため、これは一例です)になると予想されます。

KCNQ1遺伝子の変異とインスリン分泌の関係

KCNQ1遺伝子の変異が、インスリン分泌にどんな影響を及ぼすのでしょうか。KCNQ1遺伝子に変異があると、インスリンを分泌する細胞内の「カリウムチャネル」と呼ばれる部分に異常が生じます。

正常に機能しているカリウムチャネルは、血糖値が高くなると「閉じる」動作をします。この閉じる動作によって、細胞内にカリウムイオンがたまり、これがさらに「カルシウムチャネル」という別の部分を活動させます。カルシウムチャネルが活動すると、細胞内にカルシウムイオンが流れ込み、これがインスリンの放出を促します。

しかし、KCNQ1遺伝子に変異があると、カリウムチャネルの「閉じる」動作がうまく行かなくなります。これにより、カリウムイオンの蓄積が不十分になり、カルシウムチャネルの活動も低下してしまいます。その結果、インスリンの分泌が減少し、血糖値をうまく下げることができなくなる可能性があります。

このようなインスリンの分泌不足は、2型糖尿病を引き起こす要因の一つとされています。つまり、KCNQ1遺伝子の変異は、2型糖尿病のリスクを高める可能性があるというわけです。

KCNQ1遺伝子と家族歴

家族に2型糖尿病の人がいる場合、それはKCNQ1遺伝子の変異を含む、2型糖尿病に関連する遺伝的要因を共有している可能性があることを示唆しています。KCNQ1遺伝子の変異があるということは、2型糖尿病への素質を遺伝的に持っていることを意味しますが、これが直接的に糖尿病を発症するとは限りません。

「2型糖尿病の家族歴があると2型糖尿病を発症しやすい」というのは、直接的な遺伝のみならず、家族内で共有される遺伝子のパターン、生活習慣、環境要因などが複合的に関わることを指しています。

2型糖尿病は多因子遺伝疾患とされ、遺伝だけでなく、これらの環境要因も大きく影響します。そのため、家族歴がある場合は、共通の遺伝的要因が関与している可能性が高いものの、家族間で共有される生活習慣や環境も、そのリスクを高めている重要な要素です。

2型糖尿病の原因・環境要因と生活習慣

2型糖尿病は、生活習慣病の一つとされており、日常の環境要因と生活習慣が大きく影響しています。遺伝的要因も関連していますが、生活習慣の乱れが発症に直結することが多いのが特徴です。ここでは、2型糖尿病の発症に関わる、インスリンの効きを悪くする環境要因と生活習慣について解説します。

食生活の乱れ

2型糖尿病の大きな原因の一つは、食生活の乱れです。特に、カロリーオーバーな食事、脂質が多い食事、過剰な糖分摂取は、体重の増加を招き、インスリン抵抗性を引き起こす可能性があります。

インスリン抵抗性とは、体の細胞がインスリンの働きに反応しづらくなる状態を指します。現代社会においては、ファーストフードや加工食品の普及がこの傾向を強めています。健康的な食事とは、バランスの取れた栄養素を含むもので、特に野菜や果物、全粒穀物などを適切に摂取することが推奨されます。

運動不足

運動不足もまた、2型糖尿病のリスクを高める要因です。定期的な運動は、インスリンの効果を高め、血糖値のコントロールに役立ちます。逆に、運動不足はインスリン抵抗性を高め、血糖値の上昇を引き起こします。日々の生活において、階段の使用や通勤時の歩行など、積極的に身体を動かす機会を増やすことが大切です。

肥満

肥満、特に内臓脂肪が多い内臓脂肪型肥満は、2型糖尿病発症の大きなリスクファクターです。肥満はインスリン抵抗性を引き起こしやすく、これが血糖値の異常に直結します。BMI(体格指数)が25以上で肥満と判断され、適切な体重管理が糖尿病予防には欠かせません。

不規則な生活リズムと睡眠不足

不規則な生活リズムや睡眠不足も、2型糖尿病のリスクを高めます。良質な睡眠は、ホルモンバランスを整え、インスリン抵抗性の低下を防ぐ効果があります。一方で、睡眠不足や不規則な生活は、ストレスの増加や食生活の乱れを引き起こしやすく、結果的に糖尿病のリスクを高めます。

高血圧・脂質異常症との関連

2型糖尿病は高血圧や脂質異常症とも密接に関連しています。これらの疾患は特に内臓脂肪の蓄積と関連が深く、インスリン抵抗性の悪化に寄与することが知られています。メタボリックシンドロームと呼ばれるこれらの症状群は、心血管疾患のリスクをも高めるため、糖尿病の予防と同時に管理することが重要です。

喫煙

喫煙は2型糖尿病のリスクを高めます。タバコに含まれる有害物質は、インスリン抵抗性を引き起こし、血糖値の上昇を促進します。禁煙は、2型糖尿病だけでなく、多くの生活習慣病の予防に役立ちます。

2型糖尿病の原因・心理的ストレス

2型糖尿病の発症には、心理的ストレスも大きく関与しています。近年の研究では、ストレスが身体に及ぼす影響として、血糖値の上昇やインスリン抵抗性の増加などが挙げられています。ここでは、心理的ストレスが2型糖尿病に与える影響について掘り下げて解説します。

心理的ストレスと2型糖尿病の関係:

心理的ストレスとは、精神的、感情的な圧迫感や負担を感じる状態のことを指します。この状態が長期間続くと、身体に様々な負の影響を及ぼすことが知られています。特に、2型糖尿病においては、ストレスが直接的または間接的に血糖値の管理に悪影響を及ぼすことがあります。

ストレスが血糖値に与える影響

心理的ストレスは、ストレスホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)の分泌を促進します。これらのホルモンは、血糖値を上昇させる作用があり、特に短期的なストレス状態では、身体が「戦うか逃げるか」の準備としてエネルギー源であるブドウ糖を血液中に放出します。長期的なストレス状態では、この反応が持続し、血糖値が常に高い状態が続くことになります。

ストレスとインスリン抵抗性

さらに、心理的ストレスはインスリン抵抗性を引き起こすことがあります。ストレスホルモンの増加は、体のインスリンに対する反応を鈍くし、インスリンが血糖を細胞内に取り込む効果を低下させます。この結果、血糖値が高い状態が持続し、2型糖尿病の発症や悪化につながる可能性があります。

ストレスが引き起こす生活習慣の変化

心理的ストレスは、不健康な生活習慣へと導くこともあります。ストレスを感じている人は、食べ過ぎや暴飲暴食、運動不足、不健康な食生活、睡眠不足といった、2型糖尿病のリスクを高める行動に走りやすいです。これらの生活習慣は、それ自体が糖尿病のリスクを高めるため、ストレス管理が2型糖尿病予防において非常に重要です。

心理的ストレスの管理

心理的ストレスの管理には、リラクゼーション技術(深呼吸、瞑想、ヨガなど)、適度な運動、十分な睡眠、趣味や楽しい活動への参加、そして必要に応じて専門家(心理療法士やカウンセラーなど)からのサポートを受けることが有効です。これらの方法を取り入れることで、ストレスによる血糖値の上昇やインスリン抵抗性の悪化を防ぎ、2型糖尿病の予防や管理に役立てることができます。

心理的ストレスは、2型糖尿病のリスク要因の一つとして認識し、適切な対処をすることが重要です。日常生活でストレスを感じたら、自分に合った方法で積極的に管理し、健康を守りましょう。