クラリチンの効果「強さ、眠気の出やすさ」について

クラリチン(ロラタジン)は、季節性および通年性のアレルギー性鼻炎、蕁麻疹、そしてアトピー性皮膚炎などのアレルギー性皮膚疾患の症状を和らげる効果を持つ抗ヒスタミン薬です。

1日1回の服用で、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状の緩和が可能であり、眠気を起こしにくいという特徴があります。

クラリチンの作用機序、効果の持続時間、そして他の抗ヒスタミン薬との比較を通じて、どのようにアレルギー症状を軽減するかを解説します。

クラリチンの効果と効能

- 効能・効果

- アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹、皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒

- (1) 花粉症など季節性の鼻炎および通年性のアレルギー性鼻炎の症状緩和に有効です。

(2) 蕁麻疹、湿疹や皮膚炎などの皮膚疾患の症状を和らげます。

クラリチンは花粉やハウスダストによるアレルギー性鼻炎に対して効果があり、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状を軽減します。抗ヒスタミン薬の中でも眠気を起こしにくく、1日1回1錠の服用でアレルギー症状をしっかり抑える、持続性と安全性を兼ね備えた薬です。

クラリチンの効果は服用から2時間でピークに達します。ピークから14時間にわたって効き目がしっかりと維持された後、少しずつ薄れていきます。

クラリチンには、アレルギー性鼻炎の他にも、蕁麻疹やアトピー性皮膚炎といった、アレルギー性皮膚疾患のかゆみを緩和する効果もあります。

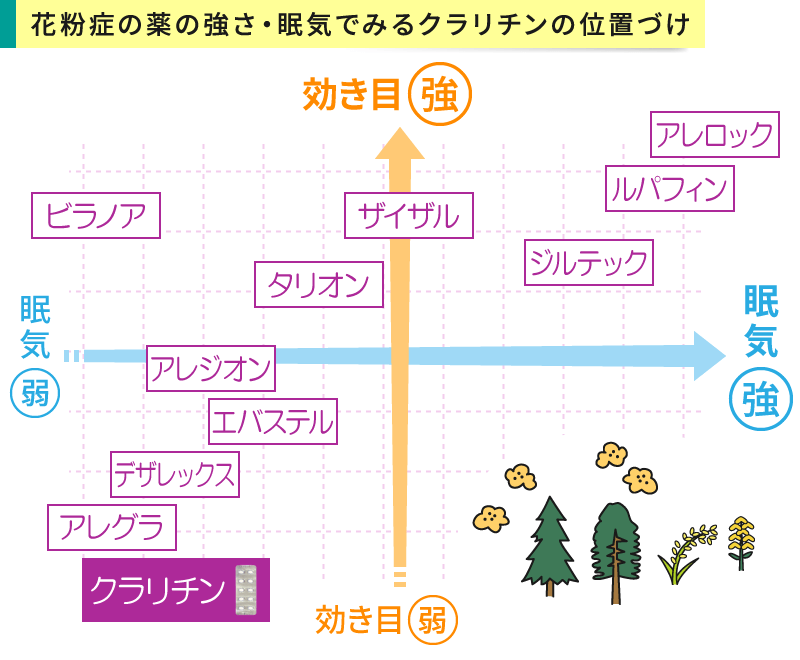

クラリチンの強さは最も控えめ

クラリチンは抗ヒスタミン作用が最も弱い部類の薬ですので、すでに起きている症状の緩和よりも発症の予防に適した薬です。花粉症においては、花粉が飛散する少し前から服用しておくことで、発症を遅らせたり症状を軽減させたりすることができます。反対にアレルギー症状がすでに強く出ている段階で服用しても、症状が改善されない場合も多いです。

クラリチンの特徴は、主作用が抑えられた反面、抗ヒスタミン薬に多く見られる眠気や集中力の低下といった、副作用が最も出にくくなっている点です。

抗ヒスタミン薬は効き目が強くなるほど脳に鎮静作用を及ぼし、眠気のみならずIP(インペアード・パフォーマンス)と呼ばれる脳機能の低下を起こしやすくなります。IPは無意識のうちに集中力や判断力などのパフォーマンスが低下する症状で、車の運転をはじめ様々な作業で支障をきたします。

クラリチンは臨床試験で運転や事務作業などへの影響が測定され、投与した被験者のパフォーマンスに低下は見られませんでした。脳への鎮静作用が最も抑えられているため、眠気やIPのリスクが極めて少ない安全な抗ヒスタミン薬です。

アレグラと効き目を比較すると

クラリチンと同様に眠気を抑えた抗ヒスタミン薬として代表的なのがアレグラです。アレグラとクラリチンは抗ヒスタミン作用の強さもほぼ同等ですが、両剤には以下の違いがあります。

- 効き目の持続時間

- 眠気の起こりにくさ

- 薬の成分の構造

効き目の持続時間においては、クラリチンの方が上回ります。アレグラの持続時間が9.6時間で1日2回の服用が必要であるのに対し、クラリチンの持続時間は14.3時間となり1日1回の服用で治療ができます。

クラリチンは最も抗ヒスタミン作用が弱いので、眠気においてもアレグラよりさらに起こりにくくなっています。

薬の構造においてはクラリチンが三環系であるのに対し、アレグラはピペリジン系となります。

抗ヒスタミン薬は相性に個人差がありますので、クラリチンとアレグラでどちらがよく効くかは人によりけりです。

ザイザルと効き目を比較すると

ザイザルは、病院で処方してもらう花粉症の治療薬の中では代表的な薬です。

ザイザルの主成分レボセチリジンは、市販薬として認可されていません。そのため、レボセチリジンを含んだ治療薬は薬局では販売されていません。

ザイザルはクラリチンよりも強力な効果のあるジルテック(セチリジン)に改良を加え、効き目をできるだけ維持しつつ眠気を起こりにくくした理想的な治療薬と言えます。

クラリチンに比べると、ザイザルは症状を緩和する効果が明確に優れている一方、鎮静作用も強くなりますので服用中は車の運転ができません。

ザイザルの成分構造はクラリチンと異なるピペラジン系ですので、クラリチンで効き目が見られない場合に切り替える治療薬としても最適です。

花粉症などのアレルギー性鼻炎に対する効果

クラリチンは花粉症のような季節性アレルギー性鼻炎に加え、ほこりやカビ、ダニ等のハウスダストによる通年性アレルギー性鼻炎に対しても同等の効果を発揮します。クラリチンの効き目が発揮されれば、くしゃみや鼻水、鼻づまりといったつらい症状を軽減できるとともに、眠気や集中力の低下といった副作用も最低限に抑えられます。

クラリチンの主成分ロラタジンには、アレルギー性鼻炎の症状を引き起こすヒスタミンに対して2つの抑制作用があります。一つは花粉やハウスダスト等のアレルゲンが体内に入ってきた時にヒスタミンが肥満細胞から放出されるのを防ぐ抗アレルギー作用、もう一つは放出されたヒスタミンが受容体と結合するのを防ぐ抗ヒスタミン作用です。

抗アレルギー作用に関しては効き目が出るまで2週間ほどかかりますので、花粉が飛散する時期に合わせて2週間前から服用するのが最も効果的です。

アレルギー性鼻炎に対する有効性を示した臨床試験

アレルギー性鼻炎に対するクラリチンの有効性は、主成分ロラタジンの臨床試験によって実証されています。

通年性アレルギー性鼻炎の患者を対象に行われた臨床試験では、ロラタジン10mgが1日1回、9週間にわたって投与されました。試験の結果、ロラタジンを投与された被験者のうち65.3%において、中等度以上の改善が見られました。

クラリチンには臨床試験で投与された量と同量のロラタジンが含まれているため、同等の改善効果が期待できます。

クラリチンがアレルギー性鼻炎に効かない場合

アレルギー性鼻炎でクラリチンを服用して十分な効果が得られないような場合、症状が軽い順に以下の2点が原因として考えられます。

- クラリチンの主成分ロラタジンとの相性が悪い

- すでにヒスタミンが多く放出され、クラリチンの作用だけでは抑えきれていない

1.クラリチンの主成分ロラタジンとの相性が悪い

実はクラリチンの有効成分であるロラタジンには、効果の現れ方に個人差があります。

ロラタジンが体内で代謝される過程には、CYP2D6という酵素が使われるのですが、この活性が弱い人ではクラリチンが効きづらいのです。

このロラタジンの弱点を克服した薬としてデスロラタジンがあります。

デスロラタジンはロラタジンの活性代謝物と呼ばれる成分であり、個人差が生じる代謝の過程をショートカットすることが可能です。

クラリチンが効きづらい場合には、デスロラタジンを有効成分とする「デザレックス」や「エリアス」への切り替えによって改善される可能性があります。

2.すでにヒスタミンが多く放出され、クラリチンの作用だけでは抑えきれていない

この場合は、鼻炎の症状が進行してクラリチンの効き目が及んでいない可能性が考えられます。

症状を抑えるためにはより強い作用の薬に変えたり、ステロイド点鼻薬との併用療法を行う必要があります。

クラリチンよりも強い抗ヒスタミン作用が期待できる薬として、ルパフィンやアレロックが挙げられます。

これらの薬は症状を緩和する効果が優れている一方で、クラリチンに比べて鎮静作用も強まるため、眠気や集中力の低下といった副作用が出やすくなります。

眠気も抑えたうえで強い効果が期待できる薬としては「ビラノア」もあります。トップクラスの効き目と、眠気の少なさが両立された新しい薬です。

ビラノアは海外で「ビラクステン」という名前で販売されており、通販で購入することもできます。

蕁麻疹などのアレルギー性皮膚疾患に対する効果

クラリチンは、アレルギー反応によって発症する蕁麻疹やアトピー性皮膚炎等の皮膚疾患を改善します。

アレルギー性の皮膚疾患に対して適応があるのは処方薬のクラリチン錠のみであり、市販のクラリチンEXは適応外となります。

蕁麻疹のようなアレルギー性の皮膚症状は多くの場合、跡を残さず自然消滅しますが、まれに原因が分からず慢性的に発症する事があります。重症化すると体の広範囲において次々とかゆみや湿疹などの病変を発症します。

クラリチンはこういった原因不明の慢性的なアレルギー性皮膚疾患の治療に有効です。クラリチンによってヒスタミンを抑え込めば、日中・夜間ともにかゆみや湿疹を緩和して新たな発症を防げます。

アレルギー性皮膚疾患に対する有効性を示した臨床試験

アレルギー性の皮膚疾患に対するクラリチンの有効性は、主成分ロラタジンの臨床試験によって実証されています。

慢性蕁麻疹の患者を対象に行われた臨床試験では、ロラタジン10mgが1日1回、9週間にわたって投与されました。試験の結果、ロラタジンの投与は蕁麻疹のかゆみに対して89.1%、発斑に対して87.5%とそれぞれ高い改善率を示しました。

クラリチンは臨床試験で投与された量と同量のロラタジンが含まれておりますので、同等の有効性が期待できます。

クラリチンが蕁麻疹に効かない場合

クラリチンを服用しても蕁麻疹の症状が改善しない場合、まずは用量を増やして様子を見ます。

増量で効き目に変化が見られない場合は、他の抗ヒスタミン薬に切り替えます。抗ヒスタミン薬は成分の構造によって相性がありますので、別の構造で作用が抑えられたアレグラ等の薬から始め、徐々に強い薬へと切り替えて効き目がある薬を探します。

抗ヒスタミン薬がなかなか効かないような時は、抗アレルギー作用の補助的な役割のあるH2拮抗薬(胃腸薬のガスター10等)、抗ロイコトリエン薬、トラネキサム酸といった薬を併用します。

上記の処置を施してもなお症状が治まらないような難治性の蕁麻疹に対しては、ステロイドの内服薬や抗体製剤の注射薬(オマリズマブ)が投与されます。

アレルギー性の咳(気管支喘息)に対する効果

アレルギー性鼻炎と同様に、花粉やハウスダスト等のアレルゲンによって発症しやすいのが気管支喘息です。喘息はヒスタミンやロイコトリエン等のアレルギー物質によって気管支が狭くなって発症しますので、これらの物質を抑え込む抗アレルギー薬が有効です。

クラリチンも広義的には抗アレルギー薬に該当しますが、気管支喘息は適応外ですので有効性を示す臨床データはありません。

気管支喘息では主に吸入型のステロイド剤やロイコトリエン受容体拮抗薬が第一選択として処方され、クラリチンのような抗ヒスタミン薬は併用療法として処方されます。

気管支喘息においてクラリチンは、第一選択薬が単剤で十分な効果を発揮できないような場合に補助的な効果が期待できます。

クラリチンの効果まとめ

クラリチン(ロラタジン)は、アレルギー性鼻炎や皮膚疾患など、様々なアレルギー症状に対して効果的な抗ヒスタミン薬です。

特に、眠気を引き起こしにくい点で他の抗ヒスタミン薬と差別化され、日中の作業や運転にも影響が少ないという利点があります。しかし、すべての人に効果的であるわけではなく、症状や体質によっては他の治療法を検討する必要があります。

クラリチンの効果を最大限に引き出すためには、花粉が飛散する前に服用を開始するなど、適切な使用法を理解し、必要に応じて医師のアドバイスを仰ぐことが重要です。